ラピタ人・幻の海洋民族

リモート・オセアニアへ進出した人たち

ポリネシア人の祖先 (「ポリネシア」 片山 一道

紋様、形態、着色、そして用途、いずれについても、ラピタ土器は単純ではない。まだ解らないことが多すぎる

オセアニアの先史学において、最も重要な鍵となるのが、ラピタ人と、彼らの担ったラピタ人文化である.

ラピタ文化こそポリネシア文化の母体となり、そして間違いなく、ラピタ人こそポリネシア人の直接の祖先とまった。

従って、ラピタ人を語らずしてポリネシア人のルーツは語れない。

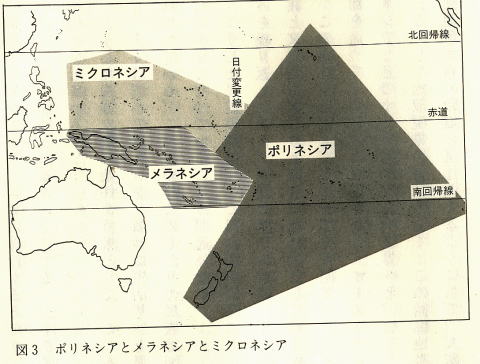

ポリネシア人だけでなく、メラネシアやミクロネシアを問わず、凡そ南太平洋の島嶼部に生存する人々はすべて、何らかのかたちでラピタ人の係累に当たる。

地球の表面積の四分の一近くを占める南太平洋の海洋社会の基層に横たわるのが、ラピタ人とその文化と言うことになる。

南太平洋の人類学に携わるオセニアリストにとって、「ラピタ」ほどに魅惑的で、かつ扇動的な響きをもつ。

人類学や考古学のテキストにさえ、その名前が登場する気配は、今のところない。依然として、業界用語にすぎないようなものであるが、ポルネシア人に直接関係するので、考えてみたい。

ラピタという名前は、アメリカの考古学者のギフォードとシャトラーが1925年にニューカレドニアで発掘した遺跡名に由来する。

何故この名称が採用されたのか、解らない。

幻の海洋民族

今はもうこの地球上に存在しない。

現存する人々の記憶にも何も残っていない。勿論、文字による記録などあろうはずがない。文字道理過去を発掘していくほかには、彼らを知るすべはないのである。

エジプトで、メソポタミアで、そして中国などで、古代文明が華やかなりし頃、南太平洋の北辺の片隅で、それこそ忽然と姿を現したラピタ人は、人類史上初めての本格的な航海民として海洋世界に活路を見出していった。

そして、まるで種子を蒔き散らして枯れていく一年生植物のように消え急いで逝った。 まさに幻の海洋民族なのである。

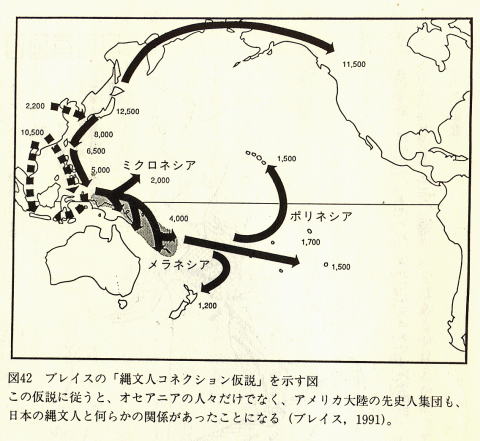

ラピタ人が出現するのは、紀元前二千年紀の前半頃、少なくとも今から3,600年ほども前のことである。

日本列島で言えば、縄文時代の中期から後期にかけての頃で、勿論石器時代の真っ直中である。

この頃、ニューギニア北部の沿岸部や、その近隣のビスマルク諸島一帯の小さな島々に、それこそ降って湧いたようにラピタ人が出現する。そして、瞬く間にソロモン群島を走るリモート・オセアニア線を越えたメラネシアの島嶼域に拡散していく。さらには西ポリネシアのトンガやサモアにまで、彼らは版図を広げていくのである。

これが今から三千年を少し超える前頃のことであった。

リモート・オセアニア線を越えたメラネシアの島々は、当時、オオコウモリを除くと、人類は勿論のこと、哺乳動物全てについて処女地であった。

陸生の脊椎動物としては鳥類と爬虫類だけの聖域だったようだ。 勿論、ポリネシアについても同じこと。

だからラピタ人こそ、正真正銘のポルネシアの開拓者である。

ラピタ人が出現して西ポリネシアにまでテリトリーを拡げるまでの期間は、わずか300年程度であった。

ニューギニアの北部からサモア辺りまでの距離は、大体5,000キロ近くあるだろう。ヨーロッパの北の端から南の端までか、或いはそれ以上の距離に匹敵する。

この距離を300年やそこらの期間に拡散していったわけだから、百年あたり1,500キロほどの割で拡散していった計算になる。

今でこそ数時間もあれば十分に飛べる距離だが、同じ頃、中近東の西からイギリスや北欧あたりまで新石器農耕文化が拡散していくのに五千年程度の時間を費やされている。

従って、ラピタ人の場合、同じくらいの距離を十倍以上の猛スピードで拡がったことになる。

陸と海の違いはあるが、先史時代の人類の拡散スピードとしてはとてつもなく早いもの言えるだろう。

あっと言う間に南太平洋の心臓部あたりまで進出したラピタ人だが、文化的な側面から見ると、つまりラピタ文化というものは、今から二千年あまり前にはこの辺り一帯からあらかた姿を消してしまう。

ラピタ人には、何故か謎がつきまとう。常識を越えたような民族だから。

南太平洋の海洋世界を舞台にした人類の歴史を考えるとき、何時も突き当たるのが、このラピタ民族である。

ラピタ文化こそ、オセアニアの歴史民俗学にとっては回転軸のような役割を果たすものである。

ラピタ人、彼らはいったいどこえ消えたのかだろうか。そもそも、彼らは何処から来たのか。どんな生活をしていたのか。何故無人の海洋世界を開拓していったのか、つまり彼らの適応戦略は何だったのか、このあたりがラピタ人問題の核心である。

ラピタ人の末裔たち

ラピタ文化こそ、南太平洋で花開いた多様な海洋文化の源流となったのである。

そしてラピタ人こそ、リモート・オセアニア、つまり南太平洋に拡がる正真正銘の海洋世界に人類史上で初めて進出していったグループで、この辺りの民族グループの血脈を作り上げた人々なのである。

ポリネシア人などに至っては、ラピタ人の一部が容姿を変えつつ、文化を変えつつ、すっかりそのまま変容してきたグループである可能性が高い。

又、現在のメラネシアからミクロネシアにかけては実に雑多な民族グループが入り混じって存在するのであるが、少なくとも海洋性のグループについては全て、もとはと言えばラピタ人に辿り着くのであろう。

何らかの形で、ラピタ人に由来するのは間違いない。

だから、ラピタ人はただ空しく姿を消していったのではない。むしろ、南太平洋の島嶼世界で全面展開していったのだ、と考える方が正しいだろう。

そこに生きる人々の身体、文化、社会のあらゆる側面で、今なおラピタ人の痕跡をたぐり出すのは、さほど難しいことでは無いようだ。

例えば彼らが作った土器の独特の紋様パターンだが、キャプテン・クックたちが見たポリネシア人の入れ墨のモチーフ、南太平洋のキリスト教会の柱飾り、今でもビビットに生きているのだと考えることはできないだろうか。

ラピタ遺跡を求めて

彼らを知る手段は、彼らの遺物を過去の闇の中から発掘する以外にない。

現在までに見つかったラピタ遺跡はおびただしい数に上る。

いずれも小さな島か、比較的大きい島でも臨海域に限られる。

今のところ、ラピタ人の最前線はサモアである。

サモア諸島

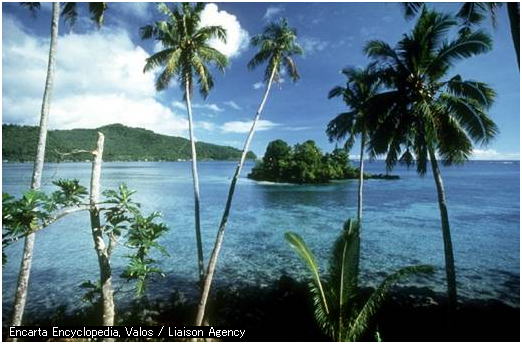

サモア諸島はハワイの南西約3500kmの南太平洋中部にうかぶ火山島群。それぞれの島は熱帯樹木におおわれ、うつくしいサンゴ礁の海にかこまれている。19世紀末、イギリスなどの大国による植民地分割で、西経171度以東の東部がアメリカ領サモアとなった。西部は1900年にドイツ領となり、第1次世界大戦以降は国際連盟および国際連合の委任統治領としてニュージーランドの統治下にあったが、62年に独立国となった。

印東道子

サモアではまだ、考古学の手段で確かに発掘されたラピタ人の証拠は見つかっていない。

しかし、港湾の浚渫作業によってラピタ土器などの文化遺物が発見されたり、サモアの粘土で作られたと考えられるラピタ式土器が確かめられているので、間違いなく、サモアまではラピタ人の活動範囲に入っていたモノだろう。

その先は定かではない。

サバイイ島とウポル島は火山活動でできた、中央部に高い山がある島。最高点はサバイイ島のシリシリ山で海抜1858m。どちらの島も土地は肥沃(ひよく)で、水にもめぐまれている。気候は熱帯性できわめて高温多湿である。雨季は10月〜3月。

首都アピア(人口3万5000人(2001年推計))は商業の中心地でもある。住民の大半は、400ほどある人口100〜500人の海辺の集落にすむ。サモア人はポリネシア人種に属し、大部分がキリスト教徒である。公用語は英語とサモア語。

ラピタ土器

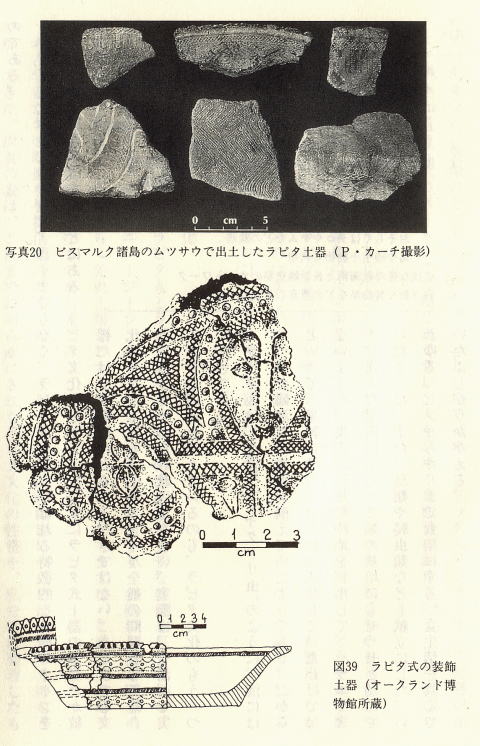

ラピタ式と呼ばれる装飾土器こそ、いわばラピタ文化複合のシンボルのようなものである。

しかし実際にはどの遺跡でも、出土する土器は、口縁部は兎も角として、底部ではシンプルな無紋土器のほうが、そうした装飾土器よりもむしろ多いのが普通である。平底の器が優勢であること、赤色の顔料などで彩色したものを含むこともラピタ土器の特徴である。

用途がはっきりと特定されている訳ではない。しかし、単なる無用の飾り物として制作されたのではなく、又、何処からか漂流して紛れ込んだだけのものでも無いことは明らかである。

ラピタ式土器は、どの遺跡でも普遍的に見つかること、しかも遺跡によっては半端な量では無いことから、ラピタ・スタイルの生活のにおいは、何らかの一定の、恐らくは多様な用途を持っていたのだろう。

海産物などの調理用に使われていたかもしれない。或いは、何かの液体のようなものを集めておく容器だったかも解らない。いずれにしても、ラピタ人の生活・文化の特性を考える上でラピタ式土器の用途を解明する意味は大きい。

紋様、形態、着色、そして用途、いずれについても、ラピタ土器は単純ではない。まだ解らないことが多すぎるだけのことかもしれない。

周辺地域の各種の土器との間で系譜関係を論じることができるようになるのは、もっと先の話だろう。

「ポリネシア」 片山 一道 抜粋