ポリネシア人の母胎

ラピタ文化

「海を渡ったモンゴロイド」太平洋と日本への道」 後藤 明

オセアニアにおける海人文化の始動、「ラピタ文化」の劇的な登場によって幕が上がる。

数万年前に起こったスンダランドからサフル大陸への人類の移動が、海人文化の始まりであった。次に、恐らく台湾付近で紀元前四千年頃始まった、オーストロネシア系文化の台頭があった。

その文化の担い手が紀元前1,600年頃からビスマルク諸島付近で生み出したのがラピタ文化であり、その直接の子孫がポリネシア人である。

ラピタ文化は、東南アジアの海人文化の伝統を引き、即ち、オーストロネシア系海人文化がオセアニアで展開したのがラピタ文化である。

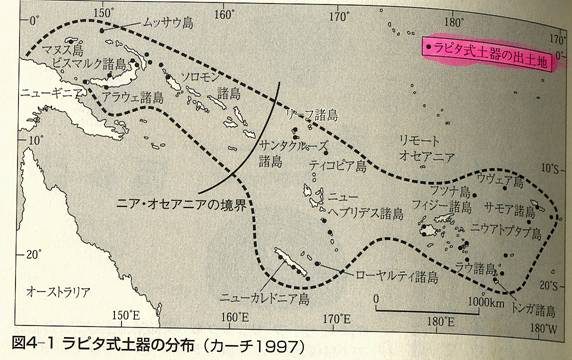

ラピタ文化はメラネシアの西部、ビスマルク諸島から、メラネシアの東端フィジー諸島を越えて、ポリネシアのトンガ、サモア付近まで急速に拡散した。考古学的には一瞬の出来事としか言いようのないスピードであった。

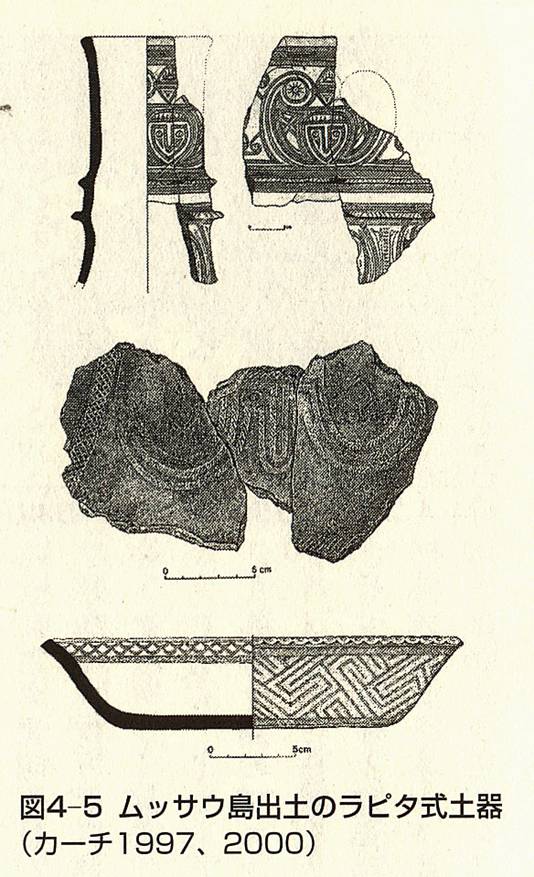

ラピタ式土器

ラピタ文化とは、ラピタ式土器に特徴づけられる先史文化である。

その名称は、1950年代にニューカレドニア島のラピタ遺跡で土器が大量に発見されたことに由来する。

ろくろを使わず、手で作られた土器である。焼成温度も恐らく500~800度程度で、野焼きをされたものである。 胎土には、貝殻などを砕いた石灰性の砂や火山性の川砂が加えられた。

器形は粘土板ないし粘土紐で作られ、その後敲打によって整えられた。皿や鉢など何種類かあり、無紋の土器も多い。

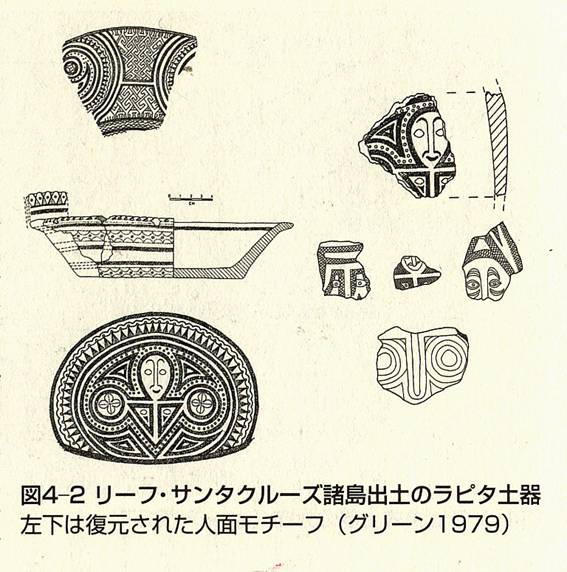

ラピタ式土器の最も明確な特徴は、その文様である。

土器には割った竹などを押しつけて、円形、半円形或いは直線の複雑な文様が付けられている。

このようにして出来た鋸歯印文が主体で、あとは棒を使った刺突文や刻目文などが用いられた。

焼成のあとは、文様の窪みに珊瑚からとった石灰粉が充填され、赤地に白い文様が浮かび上がるような効果があった。

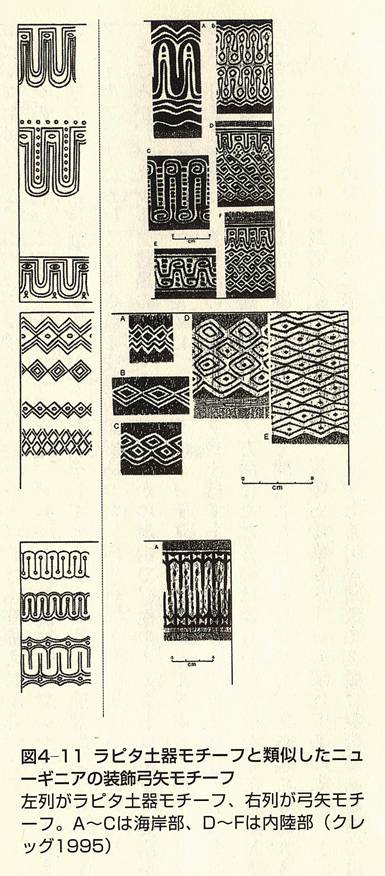

ラピタ式土器には、複雑な規則性をもつ数々の幾何学文様が彫られている。

ソロモン諸島南東端のリーフ諸島のネヌンボ遺跡で、オークランド大学のロジャー・グリーンが発掘したラピタ式土器には、人面らしき文様があり注目された。

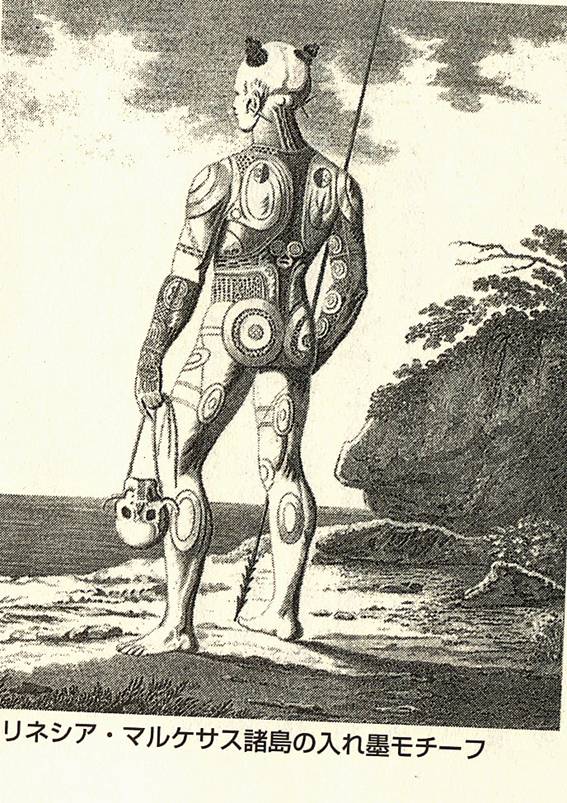

文様を分析したグリーンは、この地方のタバ(樹皮布)や入れ墨の文様と酷似している。

酷似しているという画期的な観察記録を報告した。

もともと割った竹を押しつけるのは、オセアニアでは入れ墨の手法なのである。 つまり、ラピタ式土器の文様は、後世に衣装や入れ墨のような人間を飾る文様として残った。

或いは逆に、何らかの理由でラピタ式土器の時代には、体を飾る文様が同時に土器の表面にも刻まれていた、というのである。

このようなラピタ式土器は、西はビスマルク諸島から東はポリネシアのトンガとサモア諸島にまで分布する。

ビスマルク諸島では、紀元前1550年から紀元前1400年の間にラピタ式土器が出現する。

そしてその二、三百年後に東進を開始する。

一方ソロモン諸島以東では遺跡に年代差はないので、考古学的には瞬時としか言いようがないスピードで拡がったことが解っている。恐らく、移動は数百年の間に行われた。

ラピタ式土器は特に初期のころはこのように装飾が施されたものが特徴的であった。しかし、次第に装飾が簡素化していく傾向がある。

器種も淺鉢や椀のような形に限られていく。紀元前500年以降、フィジー以東では殆ど無紋の土器が主体となる。さらに一部の地域では、全くラピタ系の土器が作られなくなる。

フィジーのように別の系統の土器に取って代わられる地域もあるが、全く以後、土器を使わなくなる地域もある。

土器は人類進化の指標、とくに新石器文化の指標とされる。

交易システム

何故ラピタ式土器文化は急速に東進したのか。

その理由を探る一つの鍵が、驚くべき広範囲な交易ネットワークである。

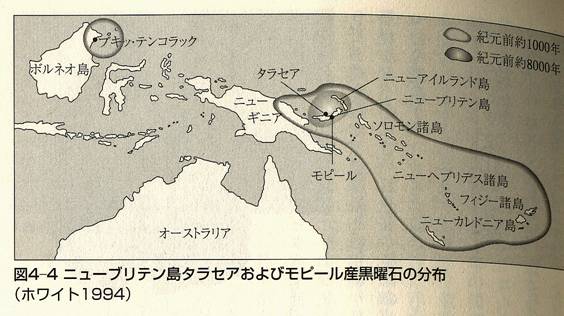

リーフ諸島のネヌボン遺跡では、付近で採れない沢山の「輸入品」が見つかっている。

例えば、2000㌔北西に離れた、ビスマルク諸島のニューブリテン島の黒曜石が輸入されていた。

黒曜石は、紀元前1000年頃には、更に東方のニューヘブリデス諸島、ニューカレドニア島、さらにフィジー諸島にまで運ばれていた。その距離は400㌔に及ぶ。同じ産地の黒曜石は、ボルネオ島のブキッ・テンコラック遺跡からも出土しているのである。

距離的にはやはり4000㌔近く離れている。当時、ビスマルク諸島の住民は、西は東南アジアのボルネオ島から、東はメラネシアの果てフィジーまで、東西約8000㌔の範囲の人々と、何らかの関係を持っていたのだ。

ネヌンボ遺跡にもどると、別の石材は西方に約2000㌔弱離れた、ダントルカストー諸島からも来ていた。

石材、手斧又土器の一部は、最大で7日の航海が必要な周辺の島々から来ていた。

ラピタ式土器も盛んに交易された。

例えばビスマルク諸島・ニューアイルランド島北西洋上に浮かぶムッサウ島のラピタ遺跡では、出土したラピタ式土器の90%が外来のものであった。それは、土器の粘土の化学的成分を分析することによって判明した。

確かにあれだけ装飾が凝っているラピタ式土器は、日用品と言うよりも、何らかの宗教的ないし象徴的な意味があったのではないかと思われる。

そして後世のメラネシアで見られるように、土器が海上交易の重要な対象であったのであろう。

「海を渡ったモンゴロイド」太平洋と日本への道」 後藤 明