日本の基調は「木の文化」(梅原 猛談)

縄文文化と言うのは、人間が森の中で自然と一体になっている文化である。木造の住宅や丸太をくり貫いた舟などは言うに及ばない。衣類や道具などの生活必需品も、当然、樹木に依存していた筈である。ただ、土器や骨角器などの比べて、木製品は腐敗しやすいため、残っているのは極僅かであるが、あくまで生活の基盤は森に依存していたに違いない。

縄文文化は、非常に多様で変化に富んだ土器や骨角器を作った文化だから、生活の基盤にあった木製品はもっと精巧で、変化にとんだものを造っていたに違いない。それを証明するかのように、樹皮を十分に編んだポシェットが発見され、直径30㎝程もある見事な漆塗りの皿をはじめ、多くの漆の器が発見された。 現代でも東北地方は漆が盛んだが、現代と寸分違わない皿が、今から5.000年も前の縄文時代に作られていたことは大変な驚きである。

弥生時代への誘い」 青谷上寺地遺跡は「地下の弥生博物館」

鳥取県鳥取市青谷町にある青谷上寺地遺跡は、今から約2.200年前~1.700年前の弥生時代の遺跡です。国道9号「青谷・羽合道路」などの建設に先立って、平成10年から発掘調査が行われ、弥生時代の人々が使った生活道具などが沢山見つかりました。その質量ともに豊富なこと、保存状態がとても良かったことなどから、青谷上寺地遺跡は「地下の弥生博物館」と呼ばれています。

青谷上寺地遺跡は現在水田などの下に埋もれており、最も高いところでも標高1.5mほどの、非常に低いところにあります。このため常に地下水につかり、粘土で真空パックされたようなもので、木や金属などで作った道具が腐らずに残っていました。山の上など高いところに残された遺跡では、こうしたものは殆ど残っておらず、腐りにくい土器や石器などが見つかるだけです。

現在の生活を考えて見ても、木や金属などは今でも様々な道具に使われています。私たちが暮らした跡が遠い将来に遺跡として発掘されたときに、木や金属で作られた道具が残っていなければ、私たちの暮らしの様子を復元することはとても困難でしょう。

青谷上寺地遺跡が全国的に注目されるのは、弥生人の脳など、珍しいものが発見されたからではありません。 弥生時代の人々がどのような道具を使っていたかが具体的に分かり、そこから当時の暮らしぶりが復元でき、生活の息吹が今に甦るからです。

さて、青谷上寺地遺跡はどんな集落だったのでしょうか。注目したのは、国内外問わず他地域で作られた品々が沢山見つかったことです。例えば、古代中国製の鉄器や貨幣、朝鮮半島製の鉄器、北陸や近畿或いは山陽方面の土器などです。これらは人の手によって運ばれたものです。人やものが集まり他所へ散っていく、こうした動きは当時の交易を表しているのではないかと考えられます。

青谷上寺地遺跡周辺の地下の様子を調べた結果、青谷平野にはかつて入り海が広がっていたことが分かっています。遺跡は入り海のほとりにあったようです。出土品の中には丸木舟の破片や舟を漕ぐ櫂も見られます。青谷上寺地遺跡に暮らした弥生人は海を介した交易を行っていた可能性が高いと考えられます。こうした遺跡には船着場などもあったはずで、将来的には港湾施設の発見も期待されます。

弥生時代は稲作が始まった時代だといわれます。それは間違いではありませんが、我々は「弥生集落=農耕集落」のイメージにとらわれすぎていたかも知れません。山に暮らす人々には山での生活があり、海に近いところで暮らす人々には海との深い関わりがあったのは当然です。

このように青谷上寺地遺跡は「交易拠点としての港湾集落」と位置づけられます。海を舞台に弥生人がダイナミックな躍動をしていた。そんさ姿を青谷上寺地遺跡は私たちに教えてくれるのです。

(鳥取県教育委員会 湯村 功 「青谷上寺地遺跡発掘ノート」より)

「 縄文文化の森」(「森の日本文化」安田 喜憲著抜粋)

照葉樹林文化の原点

中国の稲作の起源は、一万年以上も前に遡ることがあきらかとなった。長江下流域(長江文明)の河姆渡遺跡や羅家角遺跡では7000年前に本格的な稲作が行われていた証拠がはっけんされた。湖南省彭頭山遺跡ではそれを更に遡る様相を見せている。

湖南省の万年仙人洞遺跡では、稲作起源が一万年以前にまで遡る可能性が出てきた。

稲作の起源地の風土 (環日本海文化)

河姆渡遺跡は低湿地に突き出た岬の先端に立地している。遺跡を訪れた第一印象は、縄文時代の福井県鳥浜貝塚と立地がよく似ているこということであった。遺物や遺構は沖積低地の地表下4~5mの黒色有機質粘土層中から大量に検出されている。

1984年に訪れた時には農村だった所に、立派な考古学博物館が建設されていた。大型動物の骨、ツル・野鴨・雁・カラスなどの鳥類、魚骨や麟、モモ・ヒシ・ヒョウタン・豆類などとイネの種子が検出されている。イネにはインディカタイプとジャポニカタイプの二種が識別されている。ヨシを材料にする編み物や縄、角製の錘や釣り針、漆を塗った木筒や編み物、更には漆を塗った土器もある。骨製のブローチやペンダントも出土していた。特に注目されるのは角錐と呼ばれる鹿の角の工具だった。これと全く同じものが鳥浜貝塚では鹿角斧と呼ばれて100本以上も出土指定いる。

花粉分析の結果は、亜熱帯の深い常緑広葉樹林の存在を立証しており、河姆渡遺跡周辺は、深い森と湿地に囲まれていたことがわかる。それは乾燥した、見渡す限りの草原の展開する麦作農業の誕生した西アジアの風土とは全く異質のものであった。稲作の起源地の風土を特色付けるのは森と湿地だった。

鳥浜貝塚との共通性

河姆渡遺跡から出土した遺物は鳥浜貝塚とよく似ている。それは稲作と狩猟・漁猟・採集をセットにした文化である。鳥浜貝塚で発見されていないのはイネだけである。河姆渡遺跡では、既に7000年前ごろから稲作が実施されていた。鳥浜貝塚ではイネは発見されていない。しかし、エゴマ・リョクトウ・ヒョウタン・ゴボウ・アブラナなどの栽培植物の遺体は検出されており、原初的な農耕が行われていたことは確実である。イネを除いた出土遺物の構成は、鳥浜貝塚とよく似ており、両遺跡ともほぼ同時代に営まれている。

こうした河姆渡遺跡と鳥浜貝塚の類似は、既に6000年前には、中国の江南地方から日本列島の西部にかけて、照葉樹林文化と呼んでよい文化圏が形成され始めていたことを示している。

その照葉樹林文化は、深い常緑広葉樹の森と湿地のはざ間を生活の根拠地とし、狩猟と漁猟それに植物の栽培をセットにした文化であるといえるだろう。植物栽培の中心は稲作であった。そ文化は乾燥した大草原を生活の舞台とし、麦作を中心とし、ヒツジやヤギなどの牧畜とがセットになる西アジアの農耕文化とは根本的に相違した文化であったといえるだろう。

つまり、ユーラシア大陸には、乾燥した大草原を舞台として、麦を栽培し、ヒツジやヤギなどの家畜を飼う農耕文化と、湿潤な森と湿地のはざ間を舞台とし、イネを栽培し、狩猟と漁猟をセットとする農耕文化の巨大な二つの潮流が存在するのである。前者を草原の農耕文化とすれば、後者こそ森の農耕文化というべきである。

そして、草原の農耕文化は、階級支配の文明を誕生させ、都市文明を発展させ、人間中心主義に立脚した森林破壊の文明を誕生させた。これに対し、森と湿地のはざ間で誕生した森の農耕文化は、こうした森林破壊の文明とは異なった性格の文明を発展させた。それは、森と共存する文明である。

共生と循環の思想の原点

今日の国際社会の中で、日本人ほど理解が困難な国民はいないといわれる。こうした国際社会で特異視される存在の背景には、日本人が森の民であり、森の心をもっていることが深く関係しているように思われる。アメリカ人にとっても、日本人より中国人の方が余程理解しやすいという。この謎めいた行動を日本人がとる背景には、縄文時代以来の森の文化の伝統が深く関わっている気がする。日本以外の先進国或いは超大国といわれる国々は、大半がとっくの昔に森の心、森の文化の伝統を失っているからである。

そんな国々の人々にとっては、森の民日本人は理解困難な文化や行動、さらには情念を持つ民族に写るらしい。

日本人、日本文化の世界史上における特異性は、既に一万年も前に始まっていたと思われる。いまや日本の縄文文化を世界史的視野に立って、見直すべき時にきている。

縄文文化は、温帯の季節性の明瞭な広葉樹林帯の文化として出発した。それ以前の岩宿文化が、大陸の一分派として、ユーラシア大陸の文化の盛衰と密接な関わりの中で展開したのに対し、縄文文化は日本列島が海面の上昇によって孤立かを深める中で開花・成熟した。日本独自の固有性の高い文化である。その人々の生活は、日本独自の風土のリズムと極めて調和的である。

縄文の日々の生活と自然の関わりを鳥浜貝塚の事例で見てみる。

泥炭地と貝塚を共有する遺跡

我が国の泥炭地遺跡の多くは、縄文時代後期から弥生時代にかけてのものである。貝塚と呼ばれる遺跡の多くは、海岸に面した台地や、丘陵の麓の比較的乾燥したところに立地した。このため泥炭地と貝塚はあまり密接な関係を持たない。

ところが、この鳥浜貝塚は、海岸地に立地し、縄文時代草創期から前期にかけて連続的に遺物が出土する。極めて稀な遺跡である。そして泥炭の中には木片、樹枝、種子、果実、花粉、胞子、珪藻の化石などが豊富に残されている。一方、貝層の中には大型哺乳動物の骨、木片。また泥炭の中には、木器や漆を塗った櫛、つる製の編み物などが、貝層の中には、骨角器、土器片或いは糞石などが大変良好な状態で保存されている。

このように、泥炭地と貝塚を共有するこの遺跡は、当時の自然環境と人類の文化・生活を復元するのにまたと無い宝庫を提供してくれる。異物を含む地層の堆積状態・性質或いはそこに含まれている珪藻の化石などの分析から、遺跡が営まれていた当時は、三方湖の面積がもっと広く、遺跡は丁度湖に突出した岬の先端に位置していたことがわかる。

更に、年代測定によって、この鳥浜貝塚に人間が居住し始めたのは、氷河期も終わりに近い一万二千年前のことであり、その後、5000年前までほぼ連続的に人間の居住地となっていた。そして、花粉分析や大型植物遺体の分析から、鳥浜貝塚に人々が居住を始めた一万二千年前頃は、まだ現在より気温が低く、周辺の山々にはブナを中心とする落葉広葉樹の森が広がり、湖面の静水域にはヒシが生育していた。人々はこのヒシの実を集めるために、ここに訪れるようになったのであろう。紅く色づいたブナやカエデの葉が舞い落ちる頃、ヒシの実採りのキャンプ村ができた。

ところが、6000年前頃を境として、あたりの風景はがらりと変わる。気候が温暖化した結果、ブナ林が北方に後退し、代わってカシやシイの暗い照葉樹林が南から拡大してきた。そしてシギが繁茂してきた。この照葉樹林の中での居住地してきた縄文時代前期の鳥浜の人々。その周囲には、カナムグラ、タデ、シソ科などの人里植物やクリ、アカメガシワなどの二次林が生育していた。

自然の再生力を配慮した縄文人

春には、三方湖の湖岸ではヤマトシジミ、タニシ、カワニナ、トンガリササノハなどの貝の採取が行われ、網で魚を取り、フキやミツバなどの山菜やユリの球根などが採取された。夏には、男たちは10㌔離れた海へ出かけて、マグロやカツオ、タイなどを取る。

秋は収穫の季節。クルミ、クリ、シイ、ヒシなどの実の採集は、短期間に集中して行わなければならない。冬には、人々は狩に出かけ、脂肪たっぷりのイノシシやシカは日本海の寒い冬を乗り切るのに格好の食料であった。

このように鳥浜村の生活は、村を取り巻く自然の変化のリズムと極めて調和的であり、人々は自然を熟知していた。縄文人にとって、森やそこに住む獣たちは貴重な食料源であったと同時に、むやみに伐ったり殺したりすることはなかった。

縄文文化が自然との調和の中で、高度な土器文化を発展させ、一万年以上にわたって一つの文化を維持しえたことは、驚異というほか無い。縄文文化が日本列島で花開いた頃、ユーラシア大陸では、黄河文明、インダス文明、メソポタミア文明、長江文明など、農耕に基盤を置く古代文明が華々しく展開していた。

東アジアの一小列島に開花した縄文文化は、こうした古代文明のような驚きはなかった。しかし、これらの古代文明は、強烈な階級支配の文明であり、自然からの一方的な略奪を根底にもつ農耕と大型家畜を生産の基盤とし、ついには自らの文明を支えた母なる大地とも言うべき森を食い潰し、滅亡の一途を辿っていく、次代の文明を可溶する余力を大地に残して、弥生時代にバトンタッチした。それは共生と循環の文明の原点だった。

ミケーネ文明(エーゲ文明後期の前1600年ごろから前1200年ごろにさかえた文明で、後期青銅器時代にあたる)が衰退するのと、日本の縄文文化がするのは、ほぼ時を同じくしている。それは、今から3000年前頃のことである。それはこの時代に引き起こされた気候の悪化に端を発していた。

自然に依存する度合いの高かった日本の縄文文化も、この気候悪化(メソポタミア・インダス流域は乾燥化するが、日本列島では冷涼・湿潤化の傾向を示す)によって打撃を被り、衰退してゆく。しかし、次代の文明を可溶する緑の国土は残った。

それは丁度、第二次世界大戦の敗戦によって、大都市は焦土と化しても、背後の農村には豊な緑が残ったことと、生態史的には相似的である。そして、この緑の国に新たに大陸から水田稲作農業の文化が伝播し、日本は新しい文化の時代へと入る。

自然と妥協点を見つける知恵

縄文時代の文化は、つづく弥生時代に見事に受け継がれている。日本の農耕社会は森林の再生を不可能にする食肉用の家畜を欠如し、再生の循環システィムを持つ水田稲作農業に、その生産の中心があった。そこでは、森を破壊することなく、森の妥協点を見つけながら、人々の生活が営まれてきた。

東アジアの一角で、日本が今日、発展を遂げているのは、縄文時代以来の森の余力を受け継いでいる点も大きいだろう。ところが、工業社会に入ってからの日本人は、縄文時代以来の知恵と伝統を全く捨て去り、文明を可溶する森の再生力を全く意識しないかのように、公害列島を生み出した。このままの森と人間の関わりのあり方が続けば、工業文明が終わりを告げる頃には、もはや次代の文明を可溶できる余力を喪失しているに違いない。

日本文化の永続性を願うのなら、今こそ我々は縄文人の知恵に学ばねばならないのではないか。

青谷上寺地遺跡遺跡から出土した木製品の数々

|

弥生時代の熟練漁師たち 漁労活動は縄文時代から約一万年を費やし、人々が築いてきた生業です。 弥生人は釣り針、銛、ヤス、アワビオコシなどの道具を用いて、魚、貝を捕っていました。 彼らの使った釣り張り、ヤス、銛は様々な形をしており、捕る魚の種類、大きさに合わせて道具を作り、漁に出かけたことが考えられます。 青谷上寺地遺跡から出土した大量の骨類の中にはクロダイ、マダイ、ボラ、フグ等の魚類、アワビ、サザエ、イガイ、カキ等の貝類が見られ、現在の食生活と大きく変わりません。 これらの魚介類は山陰の沿岸で捕れるものが多いのですが、魚類の中には沿岸では捕れない種類の魚も含まれています。 このことは当時の人々がプロの漁師であり山陰の季節、海底の地形、潮の流れ、風の動き、魚の習性等。魚の知識を熟知していたことが窺えます。 彼らの生活の中には独自の弥生カレンダーがあり、季節、魚種、魚の大きさに合わせて道具を工夫し、漁を行っていたのでしょう。 豊富な漁具、魚介類の出土は人々が長年養って来た道具の工夫と、海に対する知識の蓄積が生み出したもの、弥生人が海の恩恵を受けるため、積極的に海へ漕ぎ出した勇気の産物といえるでしょう。(大川 泰広) |

|

|

農具の工夫、改良重ねる 青谷上寺地遺跡からは木製や石製の農具が多数出土しています。 土を耕す鍬、鋤、水田の中を歩くときに使用する田下駄、道具などを載せて運搬する田舟、稲穂を刈り取る際に使用する木包丁や石包丁。雑穀で使う杵、臼などがあります。 稲作が始まったとされる弥生時代において、すでに一通りの農具が揃っていたことが分かります。 出土した農具を時期ごとに細かく観察すると、弥生時代中期後葉から後期にかけて移行する段階(約二千年前)を境に農具の変化があるようです。 鍬では先が複雑に分かれる又鍬の出土が目立つようになります。周辺の自然環境に影響され、耕す土の質も変化し、これに適合させた結集かもしれません。 田下駄は形が正方形から長方形に変化します。より歩きやすく改良されたのでしょうか。 木包丁もこの頃から出土します。既に石包丁が使用されていましたが、石に比べ加工がしやすい事と、軽量なため、長い時間作業するのに適していたと思われます。木目を上手に利用して鋸状の刃を作り出す工夫をしています。 このような農具の改良は、当時の人々が自然環境の変化に対応しつつ農作業をより効率化し、収穫が増えるよう工夫を重ねたものと思われます。(加藤 裕一) |

|

|

木のさじを使って食事 日本人の食膳に欠かせないのがご飯。そのご飯を食べるための道具が茶碗とお箸。但し、箸が本格的に食膳で使われるようになったのは、8世紀の奈良時代から言われています。 本格的な米作りが伝わった弥生時代には、人々ははしに代わる何で食事を取っていたか。一般には手食、つまり手づかみであったと言われています。 青谷上寺地遺跡からは、百点以上の木製匙が出土しています。その形は中華料理に使う「レンゲ」に似ていますが、大きさは様々で、長さが40㎝以上もある杓子と呼ぶのが相応しいものもあります。 匙・杓子の歴史は縄文時代に遡り、鳥取市福部郡の栗谷遺跡ではドングリを蓄えた貯蔵穴から杓子が見つかっています。これなどは大きいものですから、食事に使ったというよりドングリなどの取り分けに使ったものと考えられます。 青谷上寺地遺跡では、20㎝以下の手頃なサイズも数多く見られ、あまり装飾を施さない薄手の造りは、使い心地が良さそうです。使い減りした痕跡もあることから、日常的ではなかったかも知れませんが、弥生時代の食卓には匙が置かれることもあったようです。(中原 斎) |

|

|

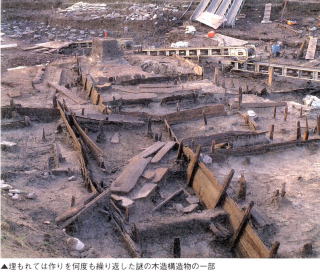

砂地に謎の木造構造物 青谷上寺地遺跡の発掘調査は、日々新たな発見との出会いでした。華麗な木器、殆ど錆びていない鉄器、大量の人骨、弥生人の脳、、、、。新たな発見は、新たな謎の始まりでもありました。 長さ2m、幅20㎝の細長い板を立て並べて、倒れないように杭で固定した構造物です。用水路などが崩れないように据え付けたものは、護岸施設と理解できましたが、2000年の調査の東辺で、砂地の上にこうした板を立て並べたものが無数に見つかりました。 しかもそれらは砂に埋もれると、埋まった上に新たに作り直していました。砂を掘り起こすのではなく、埋まったら埋まりっぱなしで、又作っていたのです。 砂地に作られていたことなどから、用水路とも思えませんし、何か他の使い道があったものと考えられます。 土器や木器など、弥生人の使った生活道具を見ると、高い技術のほかに彼らの美意識を感じることもあります。このような構造物を同じところに作り続けた様子を目の当たりにすると、物つくりに対する強いこだわりも感じられます。(湯村 功) |

|

|

窓?漁具?檻?謎の木製品 格子窓ではないかと話題になった木製品が出土しました。29本もの縦格子を丁寧に穴を設けた上下の枠木にはめ込み、さらに縦格子の中心に一本の横木を交差させて、樹皮で縛って固定するものです。 しっかりした作りは、まさに格子窓を思わせます。現在のところ、格子窓が取り付けられるほどの格調高い建物の存在は、確認されていませんが、その存在を暗示する大型の建築材は多数出土しています。 この構造のよく似た木製品が25点も見つかっています。大きさは、凡そ縦90㎝、横1m程度ですが、その作りは簡便で、構成している部材もいささか貧弱です。 上下の枠木には結び付けるだけで、ほぞ穴を開けることまではしていません。窓にしては少し心もとない感じです。 これらの多くは、動物の描かれた琴や戈の鞘が発見された今から二千年前の溝の中やその周辺から見つかっており、水辺から出土したといえます。溝の岸辺に平行して並ぶような配置で出土したものもあり、その様子は魚を捕るための仕掛けのようにも見えます。 現在のところその用途を特定するには至っていません。(野田真由美) |

|

|

豊穣の願い琴の音に託す 青谷上寺地遺跡から、長さ40㎝ほどの、まさにひざの上に乗せるのに丁度いい大きさの琴が見つかっています。 この琴は、6枚の板を組み合わせて作る箱形のもので、4本の弦が張られていたと見られます。天板の真ん中辺りには、音を共鳴させるためのサウンドホール(響孔)と考えられる、三日月形と円形の孔が開けられています。 同形の孔をもつ琴の一部が島根県姫原西遺跡でも見つかっていますが、これらは、月と太陽を表しているのではないかという説があります。神話において月と太陽は、神としてあがめられる存在なのです。 古代の人は、琴を演奏することで神の声を聞くことができると考えていたようです。 青谷上寺地遺跡では、サメや動物の絵が描かれた琴もあることから、人々は豊穣の願いを琴の音色に乗せて、神へと届けようとしたのではないでしょうか。(坂本 嘉和) |

|

|

特別な木製容器 出土した代表的な木製容器です。手前左側の蓋、台付壺、右側中央の曲げ物(薄い材を円形に曲げて底を取り付けた容器)、脚台の三つの表面には、下地に黒漆を塗り、その上から赤漆で幾何学的な文様が描かれています。 その文様が連続する構成は美しく、出土時の保存状態もよかったため非常に色艶やかです。蓋、台付き壺表面の同心円文様(何重にも円を重ねた◎状に見える文様)をよく観察しますと、線の太さにばらつきがあり、又書き始めや書き終わりではないかと考えられる部分もあります。 こうした漆文様の描画に筆のようなものが使用された可能性を示す資料です。漆文様で彩られた木製容器はて丁寧に作られた良品で、膨大な量が出土した生活品の中でも非常に希少な製品です。 同じような文様が施された土器もあります。土器の場合、同心円や渦巻紋などを彫り込んだスタンプが使用されています。こうしたスタンプ文で飾られた土器は青谷上寺地遺跡、鳥取市の秋里遺跡をはじめとする集落跡から出土しますが、不思議と墳墓への供献土器には殆ど見られません。 スタンプ文で飾られた土器が集落跡から出土する場合、よく祭祀色の強い遺物或いは遺構を伴いますので、ムラの農耕に関るマツリに用いる土器ではないかと考えられます。とすれば、漆文付き木製品は、ムラの偉い人だけが使える特別な器だったのかも知れません。(高尾 浩司) |

|

|

木の特性、熟知する匠 青谷上寺地遺跡で、木の味わいを生かした木製の容器が多く出土しています。ケヤキやヤマグワなど硬くて木目の美しい木を選択して使用した容器もあります。赤や黒の漆を塗ったり、文様を描いたりしている壺や蓋があります。又、裏面には花びらのような模様を浮き彫りにした脚の付くお皿(高杯)などもあります。 一方で、加工しやすいスギを使った桶や槽(四角い「たらい」のような容器)も多く出土しています。これらは華麗に装飾されることなく、実用品として作られたものが多いと思われます。 丈夫で美しい木と加工がしやすい木。弥生の匠も、それぞれの木の特性を熟知していて、用途に応じて木を使い分けていたのでしょう。(高垣 陽子) |

|

|

全国でも稀な柄つき袋状鉄斧 低湿地で営まれた集落跡で、溝の中などから沢山の木製品や骨角製品といった有機質遺物をはじめ、通常、腐食して残りにくい金属製品も良好な状態で出土した。 考古遺物にとって恵まれた環境下であったからこそ、このような木柄と装着状態にある鉄斧が残っていたといえます。柄は、神事などに用いられるサカキで作られており、残存長さは約17㎝。 サイズと着柄の向きからすれば、木製品や骨角製品を加工するための手斧でしょう。柄の握りは斧刃を水平に見た場合右側に振れていますので、もしかすると右利きの人が使っていたのかも知れません。 通常、遺跡から発見される斧は刃と柄が別個に出土する、つまり装着状態でないため、この遺物は大変珍しいです。 今までは、お墓の副葬品などを除けば基本的に廃棄されたものであるため、柄と刃は別個に出土するのが普通です。鉄斧が欠けたり、柄が折れたりしても、そのどちらかを交換すればすむわけです。 不思議なことに、柄に付けられたままの鉄斧は出土した全ての鉄製品の中で最も残りが良く、その刃は現在直ぐに使えそうなほどの鋭さを保っています。 青谷上寺地集落の東側に掘削された、矢板列を打設する溝が埋没する過程で遺棄されており、もしかすると祭祀的な意味が込められているかも知れません。(高尾 浩司) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|